L'institut Pasteur fonde Omics, un pôle de bioinformatique

Pour favoriser la communication entre ses équipes investies dans la bioinformatique et l'analyse de données massives de santé, l'Institut Pasteur les a réunies dans son entité Omics constitué de deux bâtiments. L'un héberge le pôle Biomics, l'autre le C3IB. Parmi les équipements d'Omics, la plateforme de microbiologie mutualisée P2M se concentre sur le séquençage à haut débit de virus, bactéries et autre micro-organismes.

PublicitéL'Institut Pasteur a inauguré en septembre dernier son entité Omics dont les équipes de recherche se consacrent à l'analyse avancée des données volumineuses de biologie. La dénomination Omics fait référence aux différentes sciences -protéomique, epigénomique... - qui impliquent un ensemble massif d'informations récoltées sur un échantillon donné (cellule, ARN, protéines...), explique l'Institut Pasteur. Au total, l'investissement engagé dans la réalisation du projet (construction et équipement des bâtiments) a dépassé les 9 M€.

Sur 2 865 mètres carrés, l'ensemble Omics réunit les bâtiments Simone Veil et Alexandre Yersin. Le premier abrite le pôle Biomics et ses 14 ingénieurs bio-informaticiens, statisticiens, ingénieurs et techniciens spécialises du séquençage des acides nucléiques. Parmi ses activités, la génomique porte sur le séquençage d'ADN de micro-organismes tels que virus et bactéries. Le second bâtiment d'Omics héberge le C3BI, Centre de bioinformatique, biostatistique et biologie intégrative. Ce centre analyse et modélise les données en biologie. Il s'agit d'une unité mixte constituée avec le CNRS. Avec plus de 50 ingénieurs de recherche, il représente la plateforme la plus importante de l'Institut français de bioinformatique.

Le pôle Omics a été officiellement inauguré le 13 septembre dernier sur le site de l'Institut Pasteur. Il réunit les bâtiments Simone Veil et Alexandre Yersin. Ci-dessus, l'entrée principale. (Crédit photo : LMI/MG)

Parmi les équipements d'Omics, la plateforme de microbiologie mutualisée P2M se concentre sur la santé publique. Accessible à 20 laboratoires de référence hébergés à l'Institut Pasteur, elle permet d'effectuer en routine du séquençage à haut débit multi-pathogènes sur des micro-organismes (virus, bactéries, parasites ou champignons). Les virus et bactéries étudiés sont notamment liés aux épidémies saisonnières de grippe ou à de potentielles contaminations alimentaires (listeria, salmonelles...), entre autres exemples.

Pour la grippe, « le séquençage de virus issus de différents échantillons de patients permet de savoir si le vaccin saisonnier produit est bien adapté à la souche présente, si ce virus est résistant ou non aux antiviraux, etc. », nous a notamment cité Vincent Enouf, le responsable de la plateforme de microbiologie mutualisée. Il explique que les collections de micro-organismes de l'Institut Pasteur et ses méthodes d'analyse sont l'une des ressources que l'organisation veut valoriser, à travers un projet comme PIBnet dont fait partie P2M.

Des échanges facilités avec les bioinformaticiens

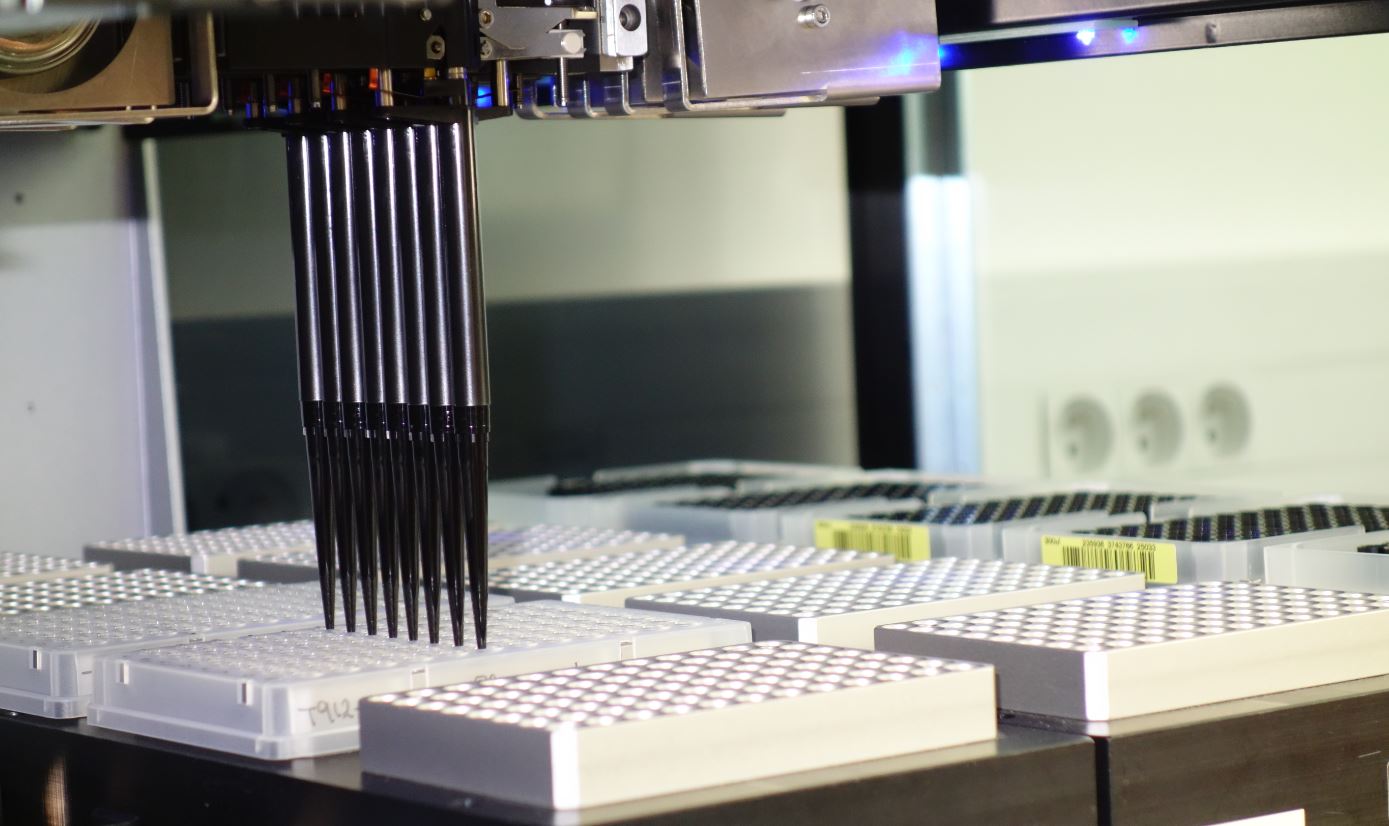

La plateforme travaille de façon étroite avec les équipes de bioinformaticiens du C3BI qui réunit des compétences multiples : modélisation mathématique, algorithmique, génétique statistique, machine learning, etc. « La bioinformatique, ce n'est pas seulement de la gestion de séquences », souligne Vincent Enouf. Ces séquences peuvent être associées à d'autres méthodologies, sérologie, clinique, pour lier des histoires qui vont ensuite permettre d'aider les médecins à détecter des risques face à des profils de patients, en lien par exemple avec des pathologies anciennes. Ainsi, la communication entre les deux bâtiments d'Omics facilite les échanges entre les équipes et permet d'étendre leur capacité d'analyse. Evoquant l'intelligence artificielle, Vincent Enouf rappelle qu'on arrive aux limites de l'analyse humaine pour explorer les milliards de données disponibles. « Alors qu'avec un bon algorithme, vous allez pouvoir trouver des points communs entre tel et tel patient, et telle ville, tel âge, telle infection, tel virus, grâce à la bioinformatique », nous a-t-il exposé avant de piloter une visite des salles où opèrent les robots utilisés par la plateforme, notamment un Microlab Star de Hamilton pour diluer l'ADN, et un robot de cristallographie, le robot Mosquito de TTPLabtech.

Publicité

Ci-dessus, le robot Microlab Star d'Hamilton. Un bras à 8 seringues qui prélèvent soit de l'ADN, soit de l'eau pour obtenir différents types de dilution. Les données de dilution d'un fichier Excel sont envoyées au robot par l'ordinateur auquel il est relié. (Crédit photo : LMI/MG)

Le robot Mosquito de TTPLabtech utilisé en cristallographie et maintenant en biologie moléculaire.(Crédit photo : LMI/MG)

« Aujourd'hui, nous sortons entre 500 et 700 séquences par semaine », nous a indiqué Vincent Enouf. « C'est important, cela demande une routine et surtout un programme très fluidifié pour répondre aux exigences de qualité de nos clients qui souhaitent avoir la réponse la plus rapide possible », souligne-t-il. Sur la listeria, la plateforme peut par exemple répondre en 10 jours. Voire plus vite. « Selon le jour où les séquences arrivent sur la plateforme d'ADN, nous arrivons à sortir en 5 jours des séquences complètes de listeria », indique Vincent Enouf. Au fur et à mesure de ses besoins, la plateforme a acquis de nouveaux robots comme le Mosquito de TTPLabtech qui était utilisé en cristallographie et avec lequel sont maintenant développées des applications dans la biologie moléculaire. « C'est un robot que nous utilisons pour la fabrication de librairies », précise le responsable de la plateforme mutualisée.

Les demandes de séquençage sont variées. Elles sont remontées des hôpitaux, laboratoires de ville ou d'autres organismes comme l'Inra vers les centres nationaux de référence. La technologie et les compétences mises en oeuvre par les équipes de P2M et de C3BI permettent ainsi de surveiller les maladies infectieuses identifiées par les autorités de santé ou de détecter de façon précoce un agent pathogène afin de limiter sa diffusion. Avec la mise en place des bâtiments Omics, l'institut Pasteur souligne tout l'intérêt d'avoir pu ainsi réunir dans un même lieu les équipes impliquées dans la surveillance des maladies infectieuses.

Préparer des gestes chirurgicaux en réalité virtuelle

L'inauguration du pôle Omics a également permis de découvrir le projet de recherche DIVA qui porte sur la visualisation d'images médicales en 3D à l'aide d'un casque VR. Cette recherche a été menée par le laboratoire Décision et processus bayésiens de l'Institut Pasteur, dirigé par Jean-Baptiste Masson, avec le laboratoire Imagerie et contrôle optique de l'organisation cellulaire de l'Institut Curie. Sur une idée de Mohamed El Beheiry, la plateforme DIVA s'appuie donc sur la réalité virtuelle pour mieux comprendre l'imagerie médicale et les microscopies complexes. Elle permet en particulier à des chirurgiens et radiologues de voir des organes ou des tumeurs en trois dimensions. En utilisant un casque VR, un chirurgien peut en quelques secondes visualiser des informations qu'il identifie très clairement : environnement d'une tumeur, forme, densité, cartographie 3D des vaisseaux autour d'une zone à opérer. « C'est extrêmement intuitif, la prise en main est très rapide », assure Mohamed El Beheiry.

Le chercheur Mohamed El Beheiry (à gauche) a eu l'idée d'utiliser un casque de réalité virtuelle (ici le Vive de HTC) pour représenter des images scientifiques en 3D. « Avec le casque de VR, on regarde les images de façon complètement différente », explique-t-il. A droite, Sébastien Doutreligne, du projet DIVA.

A l'aide d'une manette, le chirurgien pourra effectuer des coupes dans l'image 3D et préparer ainsi les gestes chirurgicaux à mémoriser pour enlever le moins de tissu sain. « Il est possible de voir toutes les coupes dans un seul mouvement de la manette », explique Mohamed El Beheiry. La plateforme DIVA permet aussi de classifier les différents types de cancer du sein. « Selon les cas, on change de geste opératoire », explique l'équipe de DIVA qui établit en préopératoire des cas cliniques pour pouvoir l'utiliser. La plateforme va être installée à l'Institut Curie. « Nous en sommes au stade expérimental », nous a exposé Jean-Baptiste Masson, responsable du laboratoire Decision et processus bayésiens. « Nous sommes en train d'établir les grands protocoles pour les pratiques courantes ». Le projet est très prometteur. D'ici 6 mois, l'équipe a bon espoir qu'elle soit installée dans une dizaine d'hôpitaux en France.

Article rédigé par

Maryse Gros, Journaliste, chef de rubrique LMI

Partager cet article

Articles à la une

Baromètre Cesin 2025 : des attaques plus virulentes, mais une plus grande résistance

Emmanuel Spinat, AIFE : « Dans les finances de l'Etat, l'IA va amener gains de productivité et de qualité »

Commentaire

INFORMATION

Vous devez être connecté à votre compte CIO pour poster un commentaire.

Cliquez ici pour vous connecter

Pas encore inscrit ? s'inscrire